Gottesnarr und Hasardeur

„Weinberg verwendet Leitmotive nach Wagners Vorbild und bändigt damit die Fülle an Charakteren und inhaltlichen Wendungen.“

In Prokofjews Spieler und Weinbergs Idiot spiegeln Fjodor Dostojewskis gebrochene Figuren auch unsere Gegenwart wider.

Auf das Schafott führte eine kleine Treppe hinauf; vor dieser Treppe brach er plötzlich in Tränen aus, und dabei war er ein starker, kräftiger Mann . . . Endlich begann er die Treppe hinanzusteigen; da ihm die Füße gefesselt waren, konnte er nur ganz kleine Schritte machen. Der Geistliche, wohl ein kluger Mensch, sprach nicht mehr, sondern hielt ihm immerzu ein Kruzifix zum Küssen hin. Am Fuß der Treppe schon war er sehr blaß; als er aber hinaufgestiegen war und auf dem Schafott stand, wurde er auf einmal weiß wie ein Blatt Papier, ganz wie ein Blatt weißes Schreibpapier. Wahrscheinlich wurden ihm die Beine schwach und steif, und es kam ihn eine Übelkeit an, wie wenn er in der Kehle ein Würgen und davon eine Art Kitzel fühlte – haben Sie diese Empfindung nicht auch schon manchmal bei Schreck oder in besonders furchtbaren Augenblicken gehabt, wenn der ganze Verstand zwar noch da ist, aber keine Kraft mehr hat? Ich meine, wenn einem beispielsweise ein unentrinnbares Verderben droht, indem das Haus über einem zusammenstürzt, dann bekommt man auf einmal ein schreckliches Verlangen, sich hinzusetzen und die Augen zu schließen und zu warten: komme, was kommen mag!“

In Fjodor Dostojewskis Roman „Der Idiot“, entstanden in den späten 1860er-Jahren, beschreibt der junge Fürst Lew Nikolajewitsch Myschkin, wie er in Lyon Zeuge einer Hinrichtung geworden ist. Die Szene ist autobiografisch in einem grauenerregenden Ausmaß. Denn am 22. Dezember 1849 waren alle Anstalten gemacht worden, jenes Todesurteil zu vollstrecken, das ein zaristisches Militärtribunal gegen den damals 28-jährigen Autor verhängt hatte. Dostojewski und seine Mitangeklagten waren als Angehörige des frühsozialistischen Zirkels der Petraschewzen für schuldig befunden worden, die herrschende Ordnung umstürzen zu wollen. Erst als die ersten drei Delinquenten schon in ihren weißen Leichenkitteln mit einem Sack über dem Kopf an ihre Pflöcke gebunden waren und das Erschießungskommando angelegt hatte, wurde überraschend der längst vorliegende Gnadenerlass verlesen: Das Urteil gegen Dostojewski wurde umgewandelt in acht Jahre Zwangsarbeit in Lagerhaft. Stefan Zweig hat Dostojewskis Nahtoderfahrung der anderen Art in seinen „Sternstunden der Menschheit“ verarbeitet, und zwar in lyrischer Form. Nach der Verkündung der erlösenden Nachricht, von der im Moment niemand begreift, dass sie zugleich jahrelanges unsägliches Leid bedeutet, heißt es dort: „Seine Seele glüht nach Martern und Wunden, / Und ihm wird klar, / Daß er in dieser einen Sekunde / Jener andere war, / Der vor tausend Jahren am Kreuze stand, / Und daß er, wie Er, / Seit jenem brennenden Todeskuß / Um des Leidens das Leben liebhaben muß.“

Russische Schicksale. Dostojewski überstand vier Jahre in Sibirien, bevor er, ein Teil der Begnadigung, als einfacher Soldat dienen musste. 1857 heiratete er die Witwe eines Freundes (sie starb schon 1864 an Tuberkulose) und bekam außerdem seine Bürgerrechte zurück; seine nun gravierende Symptome verursachende Epilepsieerkrankung brachte ihm 1859 die Entlassung aus dem Militär. Dostojewskis „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ waren das erste literarische Zeugnis der unmenschlichen Zustände in russischen Strafkolonien: Dem Opernpublikum ist das Werk in der Vertonung durch Leoš Janáček (1930) ein Begriff. Vor allem aber gelangte Dostojewski zu literarischem Ruhm, weil er in seinen Sittenbildern aus dem Russland und Europa des 19. Jahrhunderts noch die finstersten Ecken der menschlichen Psyche auszuleuchten verstand. Voluminöse, aufgrund ihrer Entstehung als Fortsetzungsromane jedoch in kurzen Spannungsbögen aufgebaute, gut lesbare (und vielfach verfilmte) Bücher wie „Verbrechen und Strafe“ (früher als „Schuld und Sühne“ übersetzt), „Die Dämonen“ oder „Die Brüder Karamasow“ haben ihm den Ruf eines atemberaubend präzisen Seelenvermessers eingetragen, der bis heute nicht geschwunden ist, sondern sich eher noch verstärkt hat.

Zweigs „Sternstunden der Menschheit“, diese Sammlung an Großtaten und Fehlleistungen, Wendepunkten, Zufällen und Schicksalsmomenten, sie kommt übrigens diesen Sommer im Schauspielprogramm der Salzburger Festspiele auf die Bühne. Die Opernproduktionen aber werden durch gleich zwei Werke geprägt, die auf Dostojewskis epochaler Epik basieren: „Der Spieler“ aus der Feder von Sergej Prokofjew und „Der Idiot“, komponiert von Mieczysław Weinberg. Dabei fasziniert nicht zuletzt, von wie vielen abenteuerlichen und teilweise sogar lebensbedrohlichen Brüchen und Verwerfungen auch die Biografien dieser beiden Komponisten bestimmt wurden, nicht nur die Dostojewskis. Dessen Fürst Myschkin, die Titelfigur des „Idioten“, ist so etwas wie ein naiver Gottesnarr, der es herzensgut meint mit der Welt und gerade dadurch an seinen Absichten und an den Menschen scheitert. Wenn er sich als ein Mann beschreiben lässt, der immer irgendwie fehl am Platz ist, dann passt das in gewisser Weise auch auf Mieczysław Weinberg (1919–1996). Der Sohn aus polnisch-jüdischer Musikerfamilie musste zweimal vor den Nazis fliehen: aus seiner Heimatstadt Warschau zu Fuß nach Weißrussland, aus Minsk per Bahn ins 3000 km entfernte Taschkent. Nur durch Zufall entkommen konnte er dann Stalin: 1953 wurde Weinberg, mittlerweile in Moskau ein enger Freund und Kollege Dmitri Schostakowitschs, verhaftet und gefoltert, aber nach dem Tod des Diktators einige Monate später überraschend freigelassen. In den letzten ein, zwei Jahrzehnten wird Weinberg zunehmend wiederentdeckt: als eine Art musikalischer Bruder Schostakowitschs mit eigenem Profil.

Leitmotive und Schnitttechnik. „Weinbergs Biografie ist fesselnd, beklemmend, tragisch – und zugleich auch so etwas wie eine Biografie des 20. Jahrhunderts und seiner Totalitarismen: Er war eigentlich sein ganzes Leben auf der Flucht“, sagt Markus Hinterhäuser. Bereits als Intendant der Wiener Festwochen hat er sich auf der Opernbühne wie im Konzertsaal für Weinberg eingesetzt, nun bekräftigt er dies bei den Salzburger Festspielen. „In Weinbergs Schaffen gibt es viele starke und auch erschütternde Hinweise auf diese Biografie – aber auch genau das Gegenteil, beinahe eine musikalische Befreiung von diesem Leben und seinen Umständen“, erklärt Hinterhäuser. Dabei sei gerade bei den Komponisten, die in der Sowjetunion lebten, der politisch-historische Kontext unerlässlich für das Verständnis ihrer Musik – mit Auswirkungen und Echos bis in die anders geartete und doch auch ähnliche Gegenwart: „Was konnte man, was durfte man dort komponieren? Welche Verschlüsselungen gab es, welche Arten von Botschaften werden mitgeteilt? Viele sind sehr schnell mit Urteilen zur Hand, aber mit so etwas macht man es sich viel zu leicht.“

Eine Dirigentin, die sich schon früh mit Weinberg beschäftigt hat, ist die 1986 in Litauen geborene Mirga Gražinytė-Tyla, deren Stern in den letzten Jahren rasant im Steigen begriffen war und die mit dieser Opernproduktion am Pult der Wiener Philharmoniker debütiert. Gidon Kremer hatte sie auf Weinbergs Schaffen aufmerksam gemacht, und beginnend mit den späten Kammersymphonien sei sie dann rasch regelrecht süchtig nach Weinbergs Kompositionen geworden, erzählt sie. Ähnliches gelte für Dostojewski. „Bei den meisten seiner Bücher ging es mir so: Die ersten 50 oder 100 Seiten bekommt man es ständig mit neuen Namen zu tun, sodass man beinahe den Überblick verliert. Aber dann verknüpfen sich die Personen und Erzählstränge auf so spannende Weise, dass man den Roman kaum mehr zur Seite legen kann.“ Mit Weinbergs siebter und letzter Oper, die 1986/87 entstanden ist, könne es dem Publikum ähnlich ergehen. Das Stück beginnt mit einem Klangsymbol: Im Wechsel mit schicksalshaft-ehernen Basstönen gerinnen da Pfeifsignal, Bremsenquietschen und der Schrei einer wunden Seele sofort zu einem Akkord, der mehrfach durch Mark und Bein geht. Als könnte man den Blick nicht von einem Schreckensabgrund wenden, als fühlte man sich von ihm stets aufs Neue in tödliche Tiefe gezogen. „Das ist das Verzweiflungsmotiv“, erklärt die Dirigentin. „Weinberg verwendet Leitmotive nach Wagners Vorbild und bändigt damit die Fülle an Charakteren und inhaltlichen Wendungen. Er verbindet es aber mit der Technik rascher Schnitte, die aus seiner reichen Erfahrung als Filmmusikkomponist herrührt.“

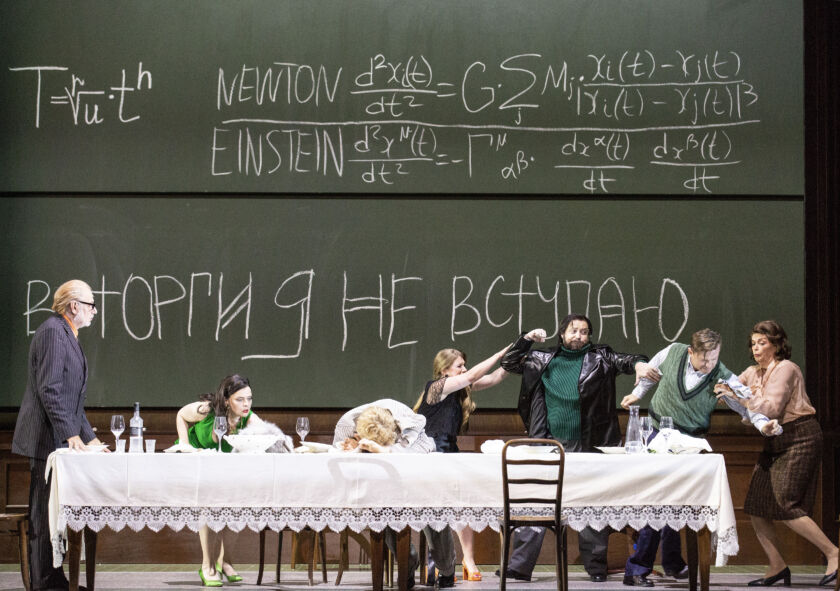

Der Idiot und der Spieler. Auf der Rückkehr von einem Sanatoriumsaufenthalt in der Schweiz gerät der junge Fürst Myschkin noch im Zug nach St. Petersburg in ein Beziehungsnetz rund um die schöne Nastassja, die vom Kaufmannssohn Rogoschin verehrt wird und dem es ein Dorn im Auge ist, dass sie sich sogleich für Myschkin interessiert. Dieser hingegen, der wohlmeinende „Idiot“, kann mit der Liebe der stolzen Aglaja zu ihm nicht umgehen und will lieber Nastassja retten, deren Leiden er erahnt. Am Ende stehen Tod und Wahnsinn . . . „Es ist wie mit dem Roman“, ist Mirga Gražinytė-Tyla überzeugt: „Sobald man die anfänglichen Hürden genommen hat, fasziniert einen diese Welt, die die Oper erschließt. Natürlich zeigt Weinbergs Musiksprache Ähnlichkeiten mit der Schostakowitschs, immerhin war er schon als junger Mann begeistert von ihm und seiner Musik, und später, als Freunde, haben sie sich gegenseitig ihre Werke gezeigt. Aber mittlerweile nimmt man eher an, dass Schostakowitsch sich mehr von Weinberg hat beeinflussen lassen als umgekehrt – vor allem, was die Verwendung jüdischer Folklore betrifft.“ Nicht nur Weinberg selbst, auch sein „Idiot“ wurde erst nach dem Tod des Komponisten wirklich berühmt: Erst 2013 konnte das Werk in Mannheim seine vollgültige Uraufführung erleben, nun erklingt es erstmals bei den Salzburger Festspielen. Krzysztof Warlikowski ist der Felsenreitschul-erprobte Regisseur, in den zentralen Partien sind ab 2. August Bogdan Volkov, Ausrine Stundyte und Vladislav Sulimsky zu erleben, die hier zuletzt als Fenton und Ferrando, als „Blaubart“- Judith und Elektra sowie als Macbeth gefeiert wurden.

„Das Spiel setzt voraus, dass man am Ende verliert. Wer als Spieler durchs Leben geht, wird das unweigerlich erfahren.“

War es der finanzielle Engpass, mitbedingt durch das Verbot und Straucheln seiner Zeitschriften, der Dostojewski auf seiner zweiten Europareise 1863 in Wiesbaden ins Casino trieb? Jedenfalls kam dort seine Spielsucht zum Ausbruch, die ihn jahrelang in den Fängen halten sollte. Als er 1865 wiederkam, verlor er im Handumdrehen den Rest jener 3000 Rubel, für die er bei seinem Verleger die Rechte an seinem bisherigen Gesamtwerk verpfändet hatte. Auslösen konnte er sich nur durch einen neuen Roman, der binnen weniger Wochen zu entstehen hatte. Hals über Kopf begann er eine Art Selbstporträt zu diktieren, betitelt „Der Spieler“ – und die angeheuerte Stenotypistin, Anna Grigorjewna, ohne die er niemals rechtzeitig fertig geworden wäre, sollte schließlich seine zweite Ehefrau werden. Schauplatz ist das fiktive Roulettenburg, dort kreuzen sich die Wege eines hoch verschuldeten russischen Generals, seiner bald mittellosen Erbtante, seiner hochnäsigen verlassenen Stieftochter Polina und des Hauslehrers Alexej, der Titelfigur. Als Polina ihm ihre Zuneigung gesteht, gewinnt Alexej mit seinem letzten Heller eine enorme Summe. Doch die Spielsucht erweist sich als größer als die Liebe . . .

Ein Stück über uns. Die Bank gewinnt immer: Das geht auch als Metapher für ein Leben im Stalinismus durch. Als Sergej Prokofjew schon zu Studienzeiten den Plan fasste, Dostojewskis „Spieler“ zu vertonen, saß freilich noch Zar Nikolaus II. auf dem Thron. Als das Werk aufführungsreif war, verhinderte die Februarrevolution 1917 die Premiere. Prokofjew ging in den Westen, ohne dort im erhofften Ausmaß glücklich und erfolgreich zu werden. 1929 überarbeitete er den „Spieler“ für Brüssel, wo die Uraufführung über die Bühne gehen konnte. In der Sowjetunion wurde die Oper zuerst nicht gespielt, weil Prokofjew aufgrund seiner Emigration als Systemgegner galt, nach seiner durch Enttäuschung und Heimweh bedingten Rückkehr passte sie nicht zur Ideologie des „Sozialistischen Realismus“. Die fatale Allmacht des Geldes, der seelische Ausverkauf, das Endzeitgefühl – das passte nicht zum Leben im angeblich besten aller möglichen Staatssysteme.

Musikalisch fasst Prokofjew die Handlung in einen strengen Deklamationsstil: Die von Beginn an dramatisch hitzige Stimmung, die unzähligen, bei aller klanglichen Direktheit doch fein abgestuften rhythmischen Muster verleihen dem Stück eine große Dringlichkeit. Fein ziselierte, lyrische Momente und Motive sind hierbei stets mit einkomponiert und gehen im Parlando auf.

Die ungemein schnell abspulende Musik verlangt den Sängerinnen und Sängern enorme Konzentration ab. Unter der Leitung von Timur Zangiev, auch er ein Operndebütant in Salzburg, sind Asmik Grigorian und Sean Panikkar als Polina und Alexej zu erleben, Peixin Chen gibt den General, Violeta Urmana die Babulenka.

„Das Spiel setzt voraus, dass man am Ende verliert. Wer als Spieler durchs Leben geht, wird das unweigerlich erfahren. Aber wir leben in einer Welt extrem verblendeter Verhaltensweisen“, stellt Peter Sellars klar, der US-amerikanische Regisseur dieser Neuproduktion der Salzburger Festspiele in der Felsenreitschule. Aber er wird auch wehmütig: „Hier die verrückten Dissonanzen der zweiten Symphonie, dort die Kindermelodien von ‚Peter und der Wolf‘ – eine solche Bandbreite zwischen dem Intellektuellen und dem Bezaubernden hatte sonst vielleicht nur Mozart. Prokofjews Leben ist so herzzerreißend, weil er in gewisser Weise ein so freundlicher, großzügiger Mensch in einer feindlich eingestellten Welt war. Der Gegenwind, den er sein ganzes Leben lang verspürt hat, war enorm. Seine Musik ist die wunderschöne Hinterlassenschaft eines Menschen, der nicht, wie Strawinsky oder Schönberg, eine Werbeabteilung hinter sich hatte, die rund um die Uhr erklärt hat, er sei der bedeutendste Komponist der Welt. Es ist eine merkwürdig schöne wie zugleich traurige Geschichte, dass er gerade dann in die Sowjetunion zurückgekehrt ist, um dort die Moskauer Schauprozesse und eine allgemein so finstere Zeit mitzuerleben, als sich seine Musik mit Licht, Liebe, Freundlichkeit und überwältigender Hoffnung erfüllt hat.“

Für Peter Sellars besteht kein Zweifel: „Prokofjews ‚Spieler‘ ist keine interessante russische Rarität. Es ist ein Stück über uns, hier und jetzt.“

Walter Weidringer

Zuerst erschienen am 11.05.2024 in Die Presse Kultur Spezial: Salzburger Festspiele