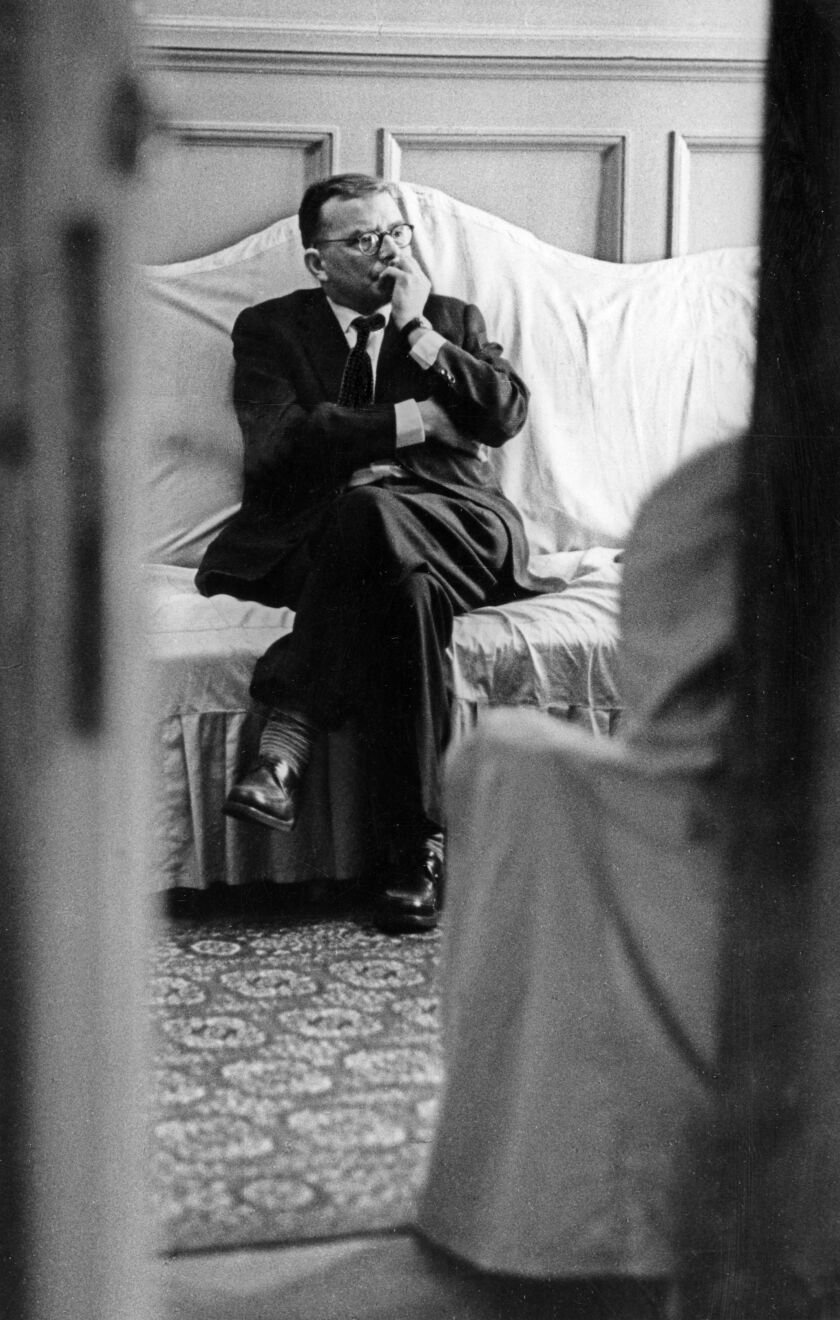

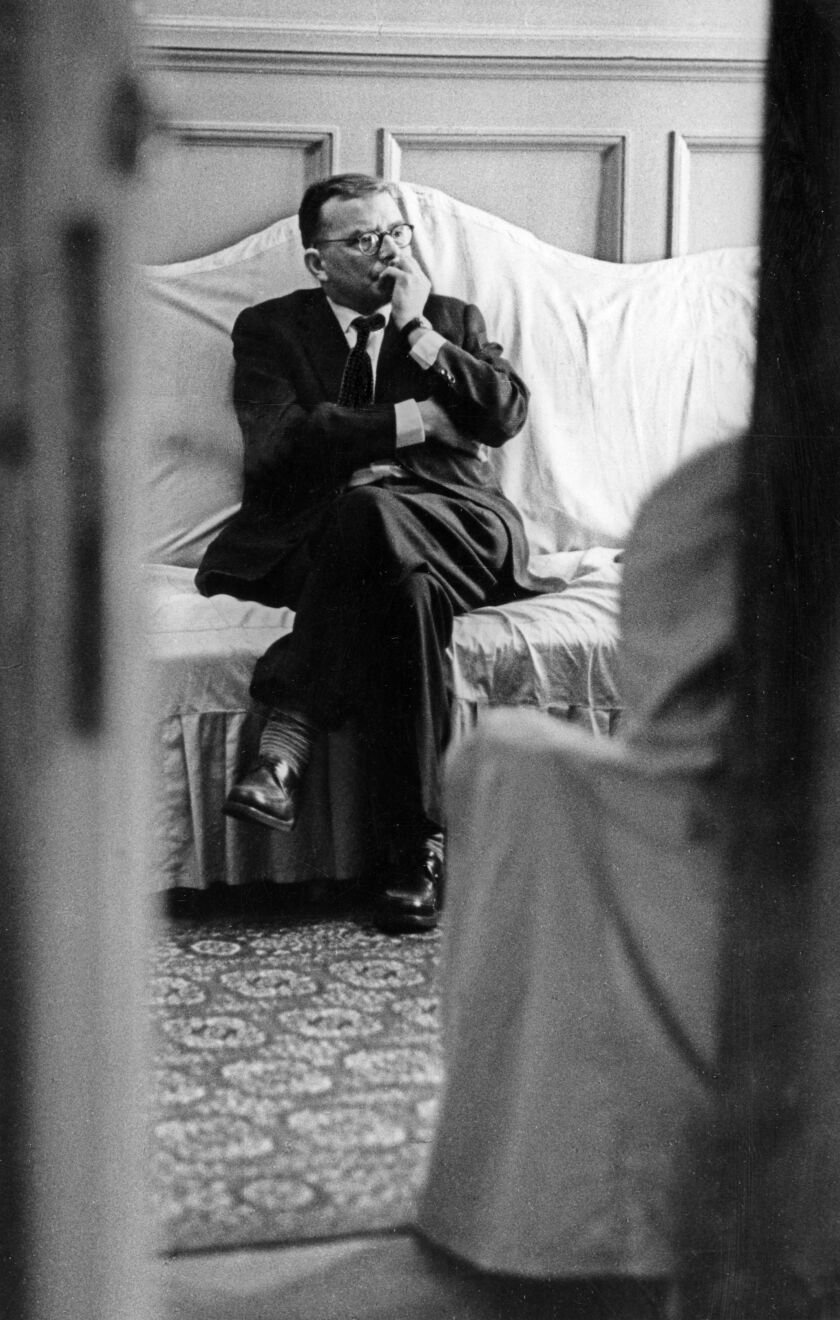

D-S-C-H: Flaschenpost aus der Diktatur

Vor 50 Jahren ist Dmitri Schostakowitsch gestorben. Die Festspiele widmen diesem Chronisten der Kunst unter politischem Zwang einen Schwerpunkt.

„In seinen letzten Lebensjahren“, so blickt der Autor auf seine Hauptfigur, den Komponisten, „verwendete er in seinen Streichquartetten immer häufiger die Bezeichnung morendo: verhauchend, ersterbend. So bezeichnete er auch sein eigenes Leben. Nun, nur wenige Leben endeten fortissimo und in Dur. Und niemand starb zur rechten Zeit. Mussorgski, Puschkin, Lermontow – sie alle waren zu früh gestorben. Tschaikowski, Rossini, Gogol – sie alle hätten früher sterben sollen, Beethoven vielleicht auch. Natürlich war das nicht nur ein Problem für berühmte Schriftsteller und Komponisten, sondern auch für gewöhnliche Menschen: das Problem, über die beste Zeitspanne hinaus zu leben, über den Punkt hinaus, an dem das Leben keine Freude mehr bereiten kann, sondern nur noch Enttäuschungen und Schrecklichkeiten zu bieten hat. Er hatte also lang genug gelebt, um von sich selbst entsetzt zu sein. Das war bei Künstlern häufig so: Entweder verfielen sie in Eitelkeit und hielten sich für größer, als sie waren, oder sie versanken in Enttäuschung. Inzwischen war er oft geneigt, sich für einen langweiligen, mittelmäßigen Komponisten zu halten. Der Selbstzweifel der Jugend ist nichts gegen den Selbstzweifel des Alters. Und das war, vielleicht, der letzte Triumph über ihn. Statt ihn umzubringen, hatten sie ihn leben lassen, und indem sie ihn leben ließen, hatten sie ihn umgebracht. Das war die letzte, die unwiderlegbare Ironie seines Lebens: Indem sie ihn leben ließen, hatten sie ihn umgebracht.“ So beschreibt der britische Schriftsteller Julian Barnes den gealterten, geknickten, ja vielleicht gebrochenen Dmitri Schostakowitsch in seinem biografischen Roman „Der Lärm der Zeit“ („The Noise of Time“, 2016; Deutsch von Gertraude Krueger). Bei wenigen Künstlern waren Leben und Schaffen so direkt mit der kulturpolitischen Zwangslage in ihrer Heimat verbunden wie bei ihm.

1906 noch als Untertan des Zaren in St. Petersburg geboren, begann er mit 13 Jahren sein Musikstudium. Als er es 1925 abgeschlossen hatte, hieß seine Heimatstadt bereits Leningrad und war nach der Revolution zu einem pulsierenden Zentrum des internationalen Musiklebens der jungen Sowjetunion im Zeichen der Avantgarde geworden. Rasch errang der junge Schostakowitsch Erfolge in Europa, Nord- und Südamerika: der Beginn einer vielversprechenden Komponistenkarriere.

Chaotische Tonflut. Doch dann begann der Stalinistische Terror. In einem Artikel in der „Prawda“ wurde 1936 Schostakowitschs bis dahin gefeierte Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ als „betont disharmonische, chaotische Flut von Tönen“ diffamiert. Schlagartig sah sich der Komponist in seiner künstlerischen und menschlichen Existenz bedroht. Wider Erwarten blieb er jedoch verschont und auch eine zweite Maßregelung 1948 konnte er überstehen. Das Regime gebrauchte ihn als Aushängeschild der Sowjetkunst im Ausland und setzte ihn zu Hause erheblich unter Druck – bis hin zu seinem Eintritt in die Kommunistische Partei 1960. Schostakowitschs Schaffen entwickelte sich unter diesen Zwängen, Bedrohungen und Verwerfungen zum ewigen Grenzgang: Doppelte Böden und geheime Botschaften unterliefen das, was der „Sozialistische Realismus“ in Stil und Inhalt offiziell verlangte. An seinen Werken erweist sich bis heute, 50 Jahre nach seinem Tod, wie mutig, risikobereit und widerständig Schostakowitsch letztlich geblieben ist – und wie viel seine Musik über uns und unsere Gegenwart aussagt.

Die Salzburger Festspiele widmen ihm einen Programmschwerpunkt, über dem als Titel jene Vierton-Chiffre steht, die er aus seinen Initialen gebildet und in etlichen seiner Werke als autobiografisch-musikalische Signatur verwendet hat: die Tonfolge D-S-C-H. Sie taucht prominent in der Symphonie Nr. 10 auf, die die Wiener Philharmoniker unter Andris Nelsons ebenso spielen wie Igor Levit und Lukas Sternath in der Bearbeitung für Klavier zu vier Händen, im Streichquartett Nr. 8 (Cuarteto Casals) oder im Klaviertrio Nr. 2 (Gidon Kremer, Giedre Dirvanauskaite, Evgeny Kissin). Ferner sorgen u. a. die Pianistin Yulianna Avdeeva und Teodor Currentzis mit Utopia für erhellende Querverbindungen zu Werken von Johann Sebastian Bach bis Gustav Mahler.

Text: Walter Weidringer

Zuerst erschienen am 31.05.2025 in Die Presse Kultur Spezial: Salzburger Festspiele