Ohrenbetäubendes Flüstern

Peter Sellars und Esa-Pekka Salonen kombinieren in „One Morning Turns into an Eternity“ Arnold Schönbergs Monodrama „Erwartung“ mit dem „Abschied“ aus Gustav Mahlers Symphonie „Das Lied von der Erde“.

Esa-Pekka Salonen ist nach umjubelten Aufführungen von Mussorgsky, Sibelius und Mahlers Dritter Symphonie bei den Osterfestspielen frisch in Los Angeles eingetroffen. Dort wartet schon Peter Sellars auf ihn. Die beiden haben gerade zusammen Mittag gegessen, aber noch haben sie nicht wirklich über ihr gemeinsames Projekt für die Salzburger Festspiele gesprochen: „Ein Morgen wandelt sich in Ewigkeit.“ Sie kennen einander hervorragend: Seit der gemeinsamen Salzburger Produktion von Olivier Messiaens „Saint François d’Assise“ 1992 arbeiten die beiden regelmäßig zusammen. Salonen selbst bezeichnet Sellars als seinen „häufigsten und wichtigsten Partner in der Bühnen und Musiktheaterwelt“.

In einem lichtdurchfluteten Künstlerzimmer mit mintgrünen Akzenten sitzen die beiden nun vor dem Computer: Salonen im lockeren, etwas ungekämmten LA-Look, weltmännisch charmant mit mehr als nur einer Prise Pierce Brosnan und einem Hauch freundlicher Süffisanz. Neben ihm Sellars, wie Puck aus dem „Sommernachtstraum“, mit dem typischen zu Berge stehenden Haar, spitzbübisch und mit einer herzlichen, entwaffnenden wie ernsthaften Begeisterung.

Wie kam es zu dem Projekt „One Morning Turns into an Eternity“? Wie kombiniert man Arnold Schönbergs „Erwartung“ mit dem „Abschied“ aus Gustav Mahlers „Lied von der Erde“?

Peter Sellars: Markus Hinterhäuser ist mit der Idee, „Erwartung“ auf die Bühne zu bringen, auf mich zugekommen. Die Besprechungen haben sich über Jahre hingezogen. Aber es brauchte noch ein Partnerstück. Schließlich hat Markus Mahlers „Abschied“ vorgeschlagen, zu einem Zeitpunkt, wo er wohl gerade an dem Werk als Pianist gearbeitet hat. Und wie immer, wenn man mit Markus spricht, redet man mit einem echten Musiker; mit jemandem, der nicht nur Geschmack hat, sondern auch tief empfundene Gefühle und eine hochdifferenzierte Beziehung zur Musiksprache. Das ist ein Programm, das nur ein Vollblutmusiker vorschlagen würde. Und als er mit dem Vorschlag kam, war ich sofort begeistert. Die inneren Verbindungen sind herrlich tief. Und die größeren Bezüge – von Wien, 1909, bis heute, in der ganzen Welt – sind außerordentlich. Really powerful stuff.

Nun sind Opern mit genuinem dramatischen Kern das eine. Aber Sie scheinen ein echtes Händchen zu haben, das scheinbar Uninszenierbare zu inszenieren, sei es eine „Johannespassion“ oder Mozarts „Zaide“ oder eben jetzt „Der Abschied“ . . .

Peter Sellars: . . . oder unsere erste Zusammenarbeit in der Felsenreitschule, „Saint François d’Assise“, mit der wir zusammen in diesem Gebäude auftauchten, vor nun 30 Jahren. Für mich ist die Möglichkeit verlockend, herauszufinden, wie Musik – gern abseits des Kernrepertoires – dramatisch wird. Oder, noch interessanter, wie Drama musikalisch wird. Vor allem wenn die Fragen mysteriös sind und die Antworten nicht offensichtlich.

Ist es in gewisser Weise sogar einfacher, ein „abstraktes“ Programm zu inszenieren als etwa eine Janáček-Oper, die so inhärent dramatisch ist wie ein Stück von Ibsen oder Tschechow?

Peter Sellars: Das Wort „einfach“ existiert nicht in dem Kontext. Es gibt nichts, was einfach wäre. Alles ist schwierig, auf seine eigene Weise. Und dieses Programm ist irre herausfordernd. Ja, es ist kurz. Aber vom ersten Takt an stellen sich da eine ganze Reihe existenzieller Fragen. Man muss sich wirklich auf schwieriges Terrain begeben. Für die Darsteller wie für das Publikum ist es eine echte Herausforderung. Aber das ist das Konzept der klassischen Musik: dass wir die Herausforderungen genau deswegen annehmen – und dann etwas entdecken, was wir vorher noch nicht wussten.

Macht es einen Unterschied, ob man eine klassische Bühneninszenierung, sagen wir, von „Tristan und Isolde“ dirigiert – oder einen „Tristan“ mit den Videoprojektionen von Bill Viola? Oder ein Stück für den Konzertsaal wie den „Abschied“ in einer szenischen Produktion?

Esa-Pekka Salonen: Ich finde, dass das Umfeld, in dem Musik gespielt wird, zwangsläufig auch seine Aufmerksamkeit verlangt und eine Reaktion hervorruft. Ob diese nun unbewusst oder bewusst ist, das ist unterschiedlich. Aber wenn ich diese beiden Werke in einer szenischen Produktion dirigiere, dann will ich natürlich, musikalisch gesehen, wissen, welche Rolle ich spiele und was mein Beitrag zur Dramaturgie ist, was der grundlegende Ansatz ist und was wir ausdrücken wollen. Die kurze Antwort ist also: Ja – es beeinflusst meinen Zugang zur Musik. „Erwartung“ habe ich letztes Jahr immerhin in einer halbszenischen Produktion mit Peter in San Francisco gemacht, da habe ich also eine ungefähre Vorstellung davon, was mich erwartet. Aber „Das Lied von der Erde“ szenisch aufzuführen, ist Neuland für mich, und ich bin schon sehr gespannt darauf.

Haben Sie schon Pläne geschmiedet?

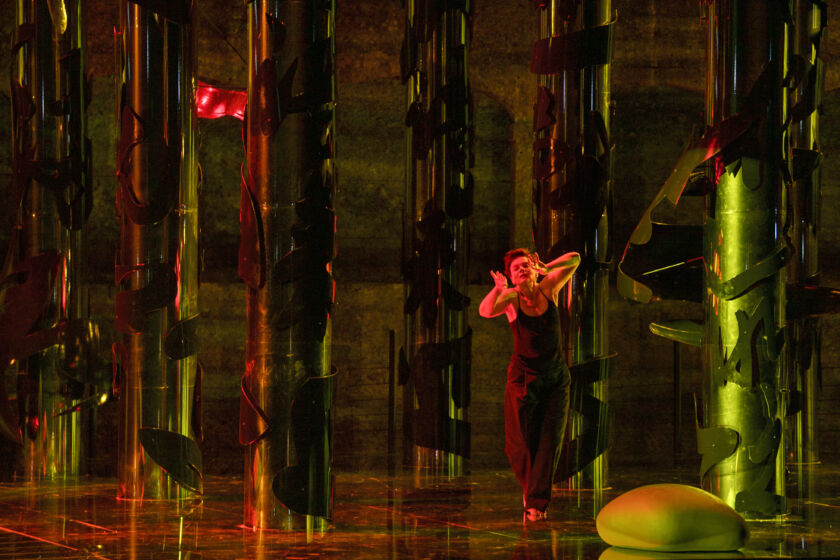

Peter Sellars: Wir haben uns noch nicht konkret darüber unterhalten, wir haben uns ja erst vor einer Stunde getroffen. Aber es schweben uns schon einige Dinge vor. Gerade Mahler aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, ist interessant. Dass jemand, dessen Hauptaufgabe es war, Opern zu dirigieren, sich so beflissentlich weigerte, eine Oper zu schreiben, ist faszinierend. Wo doch die Opernsprache in jeder Faser seines Wesens präsent war. Und dann hat Mahler bekanntlich immer im Freien, in der Natur komponiert, mit einer unglaublichen Aussicht von seinen Komponierhäuschen und Klängen nah und fern. Hinter einem Proszenium auf der Konzertbühne kann diese Musik schon etwas zweidimensional werden. Deswegen ist es unheimlich spannend, dieses Stück in die Felsenreitschule, direkt an den Berg, zu bringen.

Und wie finden diese beiden Werke zueinander?

Esa-Pekka Salonen: Einmal ist es faszinierend, in welcher chronologischen Nähe die beiden sie schufen, gegen Ende des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts. Freud veröffentlicht „Die Traumdeutung“. Einstein entwickelt die Relativitätstheorie. Die Gewissheit, die die Menschen haben, was ihre Welt betrifft, wird auf einmal infrage gestellt. Auf einmal ist die Ungewissheit quasi offiziell geworden. Das muss zwangsläufig eine Auswirkung auf kreative Menschen gehabt haben. Mahler scheint ein musikhistorisches Kapitel abzuschließen, Schönberg eines aufzuschließen. Und dann geht es in beiden Stücken um Verlust, um Suche, um die Unzuverlässigkeit von Erinnerung und wie Erinnerung so schmerzhaft sein kann, dass sie gar nicht zu präzise sein darf! Beide beschäftigen sich mit Stille und musikalischen Fragezeichen. Gerade bei Mahler sind die ausdrucksstärksten Momente die leisesten. Und bei Schönberg gibt es Passagen, wo man fast gar nichts vom Orchester hört. Klar, beide lassen es auch krachen. Aber die wichtigsten Dinge im Leben werden meistens nicht geschrien. Ein Flüstern entspricht den wichtigsten Momenten eher.

Text: Jens F. Laurson

Zuerst erschienen am 31.05.2025 in Die Presse Kultur Spezial: Salzburger Festspiele