Das Schafott und die Schönheit

In Donizettis „Maria Stuarda“ offenbaren sich die unerbittlichen, brutalen Mechanismen von Politik und Gewalt, musikalisch in den Formalismus und die Freiheit des Belcanto gegossen.

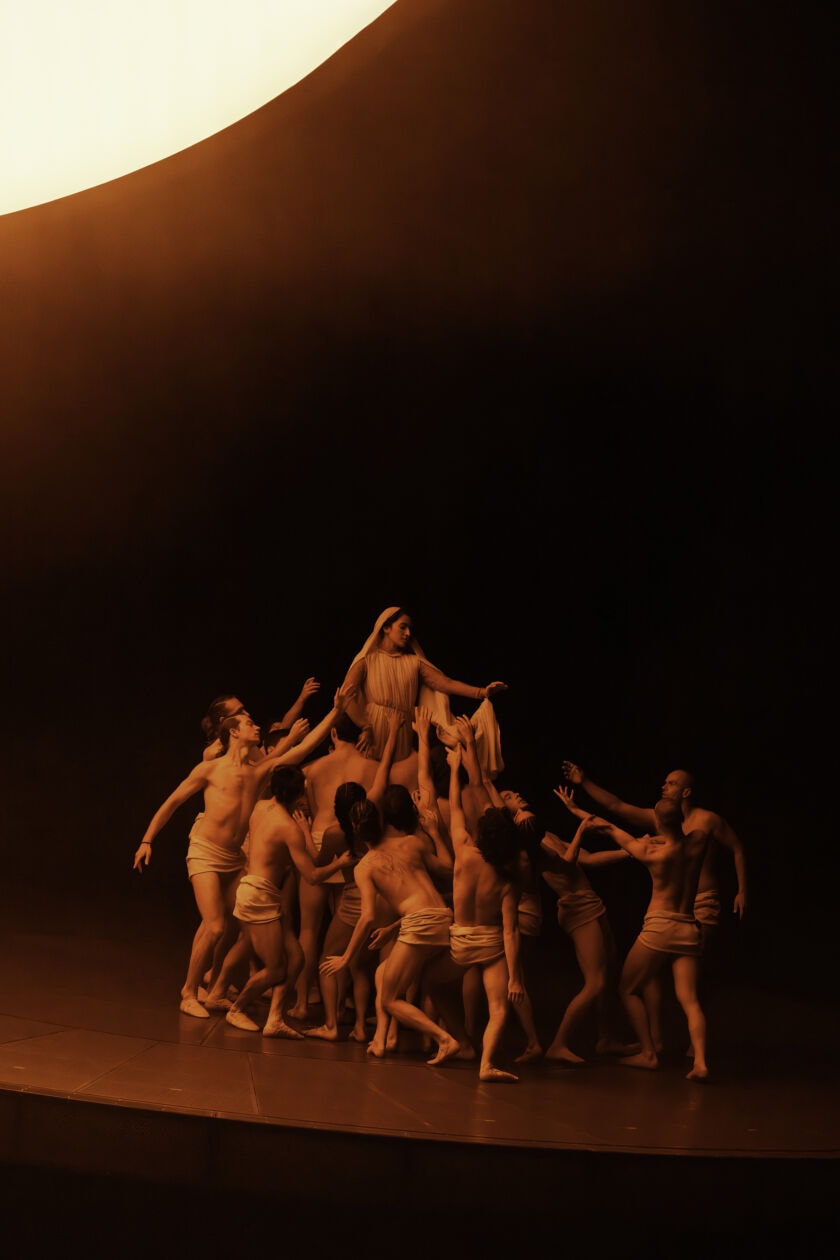

Die selbst gewählte Inszenierung ist bis ins letzte Detail ausgefeilt: Die ungewöhnlich große, blasse, vornehme 44-Jährige mit dem langen, rotbraunen Haar hat ihr Outfit sorgsam zusammengestellt. Sie trägt ein dunkelbraunes Samtkleid mit hoch aufgestelltem, weißem Kragen, einen weißen Schleier über dem Kopf; außerdem einen schwarzen Mantel aus Satin und Seide mit langer Schleppe – und rote Handschuhe. Dazu deutliche Insignien ihres katholischen Glaubens: Rosenkränze am Gürtel, um den Hals ein goldenes Kruzifix.

Dass unter all diesen schweren Festroben, in denen sie sich gar nicht ohne fremde Hilfe fortbewegen kann, auch Mieder und Unterkleid dunkelrot sind, weiß noch niemand der grimmigen Wartenden, als sie die große Halle von Fotheringhay Castle im Kreise ihrer verbliebenen Hofdamen betritt. Nach dem alten julianischen Kalender, der hier noch gilt, weil keiner eine Reform umsetzen will, die von einem Papst stammt, schreiben wir Mittwoch, den 8. Februar 1587 – und Maria Stuart schreitet ihrer Hinrichtung entgegen. Drei Mal wird der Henker zuschlagen müssen, bis sich der Kopf endlich vom Rumpf trennt.

Mary, Queen of Scots: So kennt man Maria Stuart bis heute im englischen Sprachraum. Von Anfang an fühlten sich die Menschen von ihrem Charakter und ihrem Schicksal sowohl fasziniert als auch abgestoßen, waren ihr treu ergeben oder haben sie mit allen Mitteln bekämpft. Die einen sahen in ihr die katholische Hoffnungsträgerin, legitime Erbin auch des englischen Throns, Mutter und Märtyrerin, die anderen eine papistische Intrigantin und sogar Gattenmörderin, die auch ihre Rivalin in London aus dem Weg räumen wollte. Und diese war Queen Elizabeth I., The Virgin Queen: protestantisch, unverheiratet, kinderlos.

Nach all dem, was schon damals von den gegensätzlichen und doch auch ähnlichen Königinnen und ihrem Hofstaat an erbitterter Propaganda und Gegenpropaganda in die Welt gesetzt wurde, wäre es müßig, ja gänzlich verfehlt, etwa Friedrich Schiller und später Gaetano Donizetti vorzuwerfen, sie hätten sich im Trauerspiel „Maria Stuart“ bzw. der Oper „Maria Stuarda“ wenig um die historische Wahrheit gekümmert. Dass sich seine Fantasie „Freiheit über die Geschichte“ verschafft habe, betont Schiller 1799 in einem Brief an Goethe: Sowohl der Liebeskonflikt des Leicester, der zwischen den beiden Frauen steht, als auch die einzige, im Eklat endende Begegnung der Königinnen ist erfunden. Kein Wunder aber, dass sowohl bei Schiller als auch bei Donizetti, dessen Librettist Giuseppe Bardari sich via Übersetzung auf Schiller bezieht, gerade diese Konfrontation zu einem Höhepunkt nicht nur des Werks selbst, sondern sogar des ganzen Genres in der jeweiligen Ära gerät: Auf dem Theater ist die beispielhafte, über das Konkrete hinausweisende künstlerische Wahrheit weitaus mehr wert und wichtiger als bloße Authentizität.

Doch Fantasie hin, Realität her: Plötzlich sah es bei Donizetti auf einmal nach exemplarischem Pech aus, als Ende September 1834 eigentlich alles für eine erfolgreiche Premiere von „Maria Stuarda“ am Teatro San Carlo in Neapel vorbereitet worden war. Aus unbekannten Gründen_– entweder aus einer Laune heraus oder aus erwachtem Pflichtbewusstsein – untersagte die Zensur oder sogar der König beider Sizilien persönlich, Ferdinand II., überraschenderweise die Aufführung der Oper.

Und das, obwohl das Sujet schon mehrfach vertont und von den Behörden anstandslos durchgewunken worden war: etwa von Pietro Casella (Florenz 1812), Pasquale Sogner (Venedig 1814) oder Saverio Mercadante (Bologna 1821). In den katholischen italienischen Landen bestand also erhebliches Interesse an der schottischen Königin.

Die Anekdote hingegen weiß es besser und verleiht Zufall oder Willkür Sinn und Logik: Demnach habe Neapels musikalisch interessierte und zugleich besonders fromm katholische, 2014 durch Papst Franziskus seliggesprochene Königin, Maria Christina von Savoyen, der Generalprobe beigewohnt. Angesichts des musikalischen Sündenbekenntnisses der Maria im zweiten Akt und/oder wegen der entfernten Verwandtschaft des Hauses Savoyen mit dem Hause Stuart sei die Königin spontan entsetzt gewesen: „Einem Brauch der Zeit entsprechend“, stellt Leopold Kantner trocken fest, „dokumentierte sie dies durch einen Ohnmachtsanfall, Grund genug, dass am nächsten Tag die Oper abgesetzt werden musste, ungeachtet der Begeisterung, welche die Musik bei den Ausführenden erregte.“

Gewalt, schon bei der Probe. Ein anderer Grund für das Verbot könnte ein Probeneklat gewesen sein, der mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgebauscht und jedenfalls im Nu herumerzählt wurde: Die ohnehin rivalisierenden Sängerinnen Giuseppina Ronzi de Begnis (Maria) und Anna del Serre (Elisabetta) waren sich auf der Bühne im wahrsten Sinne des Wortes in die Haare geraten. Die Titelheldin hatte nämlich so viel Emphase in ihren triumphal verächtlichen Ausruf „vil bastarda“ (gemeiner Bastard) gelegt, mit dem sie ihr Gegenüber stückgemäß zu bedenken hat, dass del Serre es aufgrund der gemeinsamen Vorgeschichte nur persönlich nehmen konnte. Ein wildes Handgemenge folgte. Del Serre soll danach zwei Wochen im Krankenstand zugebracht haben – wie viele Tage davon zum Abklingen der blauen Flecken nötig waren und wie viele zum oberflächlichen Heilen des verletzten Stolzes, ist nicht überliefert.

Was blieb Donizetti und Bardari anderes übrig, als die Premiere dadurch zu retten, alles möglicherweise Anstößige aus dem Werk zu entfernen? So wurde aus „Maria Stuarda“ innerhalb von fünf Tagen fieberhafter Arbeit „Buondelmonte“, ein Eifersuchtsdrama aus der Zeit der verfeindeten Ghibellinen und Guelfen im mittelalterlichen Reichsitalien, das mit dem Tod des Titelhelden und einer der beiden Rivalinnen Bianca und Irene endet. Es sei ein „barbaro cambiamento“ und „ciabattinismo“, eine grausame Änderung und eine Schusterei, klagte der Komponist, „il maestro Donizetti straccia, poi fà e rifà“, er zerreiße und dann schreibe er und schreibe neu.

Nach weiteren elf Tagen Proben kam es zur – lediglich mäßig erfolgreichen – Uraufführung eines Stücks, das in dieser Form keiner hatte schreiben wollen und das dennoch entstanden war.

Erst ein gutes Jahr später konnte „Maria Stuarda“ unter diesem Titel gegeben werden, an der Mailänder Scala – dieses Mal musste die Titelrolle für die stimmlichen Fähigkeiten der großen, aber im Umgang auch nicht unproblematischen Maria Malibran umgeschrieben werden: Donizetti, gefangen in den Mechanismen der Opernwelt seiner Zeit. Wer hatte da Ohren zu hören, wie sehr er sich die großen, ausgeweiteten Formen seines Kollegen Vincenzo Bellini zu eigen gemacht hat, vor allem in den zumeist raumgreifenden Kantilenen der Maria? Elisabetta hingegen wird nervöser, gespannter, unruhiger geschildert.

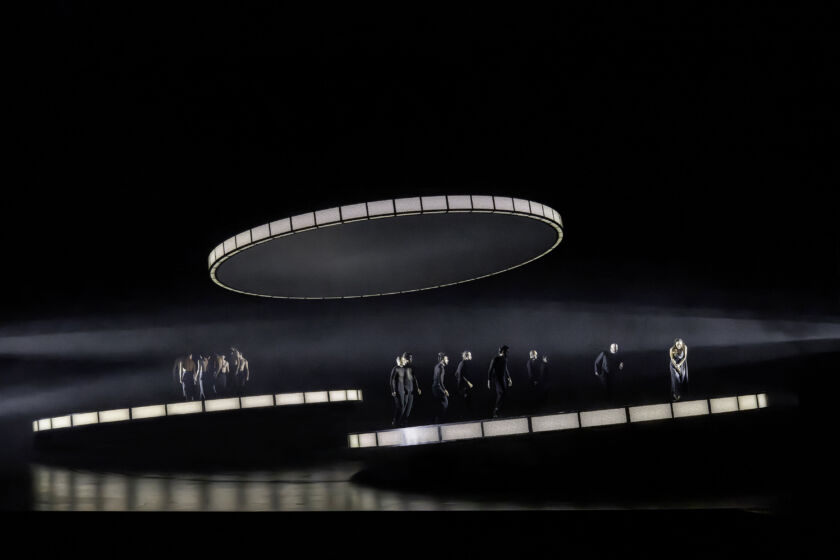

Mensch, Maschine. Mechanismen: Sie sind im wörtlichen Sinne auch die Spezialität des 1969 in Bochum geborenen Theatermachers Ulrich Rasche. Als Bühnenbildner und Regisseur ist er bekannt für seine Drehbühneneffekte, für unablässige Bewegung, für ein monumentales Abarbeiten am Maschinellen, das dem Menschlichen als Widerpart entgegensteht. Dass das Mechanische außerdem zu den alten, falschen Vorurteilen zählt, die der italienischen Oper aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entgegengebracht werden, den Werken der sogenannten Belcanto-Ära, bildet dazu, je nach Blickwinkel, ebenso Kontrast wie Übereinstimmung.

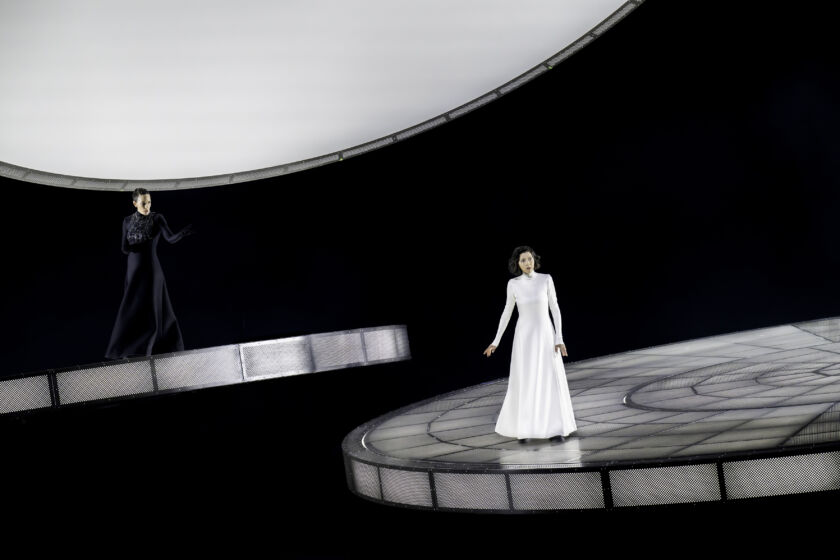

Zwei große Drehscheiben werden Rasches Bühne beherrschen, für jede Königin eine, beide sollen unablässig präsent sein. Was der Regisseur damit zeigen und als zentrale Frage aufwerfen will: „Inwiefern kann ein Individuum aus eigenen Überlegungen heraus Macht ausüben? Inwiefern ist das Individuum gefangen in einer Konstruktion aus Macht und Repräsentation, die es notwendig dazu bringt, bestimmte Entscheidungen zu treffen?“ Weit mehr als die konventionelle Dreiecksgeschichte mit dem Dreh- und Angelpunkt Leicester, den der preisgekrönte junge usbekische Tenor Bekhzod Davronov verkörpern wird, interessiert Rasche: „Die Historie der beiden Frauen, ihre gegenseitige Abhängigkeit: Elisabeth kann nichts tun, ohne in Betracht zu ziehen, wie es Maria geht – eine kuriose Situation, denn eigentlich ist Maria ja die Gefangene. Aber ist Elisabeth nicht auf eine Weise genauso eine Gefangene?“

„Ulrichs ‚Nathan der Weise‘ in Salzburg war fantastisch“, ist auch der Dirigent Antonello Manacorda überzeugt – und freut sich auf die erste gemeinsame Opernarbeit mit dem langjährigen Freund. Der gebürtige Turiner und Wahl-Berliner Manacorda ist Jahrgang 1970, hat als Geiger begonnen und ab 1994 als Konzertmeister im Gustav Mahler Jugendorchester sowie später im Mahler Chamber Orchestra unter Dirigenten wie Claudio Abbado, Pierre Boulez oder Bernard Haitink prägende Erfahrungen gesammelt. Nach ersten Erfolgen am Dirigentenpult hat er dennoch auch ein formelles Dirigierstudium durchlaufen, beim legendären finnischen Lehrer Jorma Panula. 15 Jahre lang war er Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam, mit der er auch zahlreiche preisgekrönte Aufnahmen vorgelegt hat. Daneben ist Manacorda sowohl bei Originalklangensembles als auch traditionellen Opern- und Symphonieorchestern ein gern gesehener Gast: An der Wiener Staatsoper hat er etwa Aufführungen geleitet sowie die Premiere der „Entführung aus dem Serail“ einstudiert.

Partitur, Pragmatismus. Dabei ist Manacorda Pragmatiker: „Fragen der Aufführungspraxis stellen sich bei jeder einzelnen Partitur, die man aufschlägt“, weiß er. „Es geht darum, die Sprache – ich würde sogar sagen: den Dialekt – des jeweiligen Komponisten zu verstehen und versuchen zu reproduzieren. Manchmal helfen alte Instrumente dabei, manchmal bieten moderne Instrumente mehr Möglichkeiten.“ Die wichtigste Frage sei also nicht, ob historisch oder modern, sondern, in diesem Fall: „Wie klingt Donizetti?“

Basis werde die Urtextversion der Fassung für Neapel sein, erweitert um spätere Änderungen für Maria Malibran, die den dramaturgischen Knoten noch stärker schürzen würden. Den Anfang macht also nicht die für die Scala nachkomponierte Ouvertüre, sondern, wie Manacorda sofort schwärmt, das „unglaublich schöne Klarinettenrezitativ, das beispielhaft für instrumentalen Belcanto ist und uns im Nu in die Geschichte hineinzieht“. Was die alten Vorurteile anlangt, hat der Dirigent klare Grundsätze: „Man denkt immer, das Orchester diene in diesem Stil nur dem Gesang. Und natürlich liefern die Stimmen den Text und auch den größten Ausdruck. Doch was aus dem Graben kommt, ist essenziell für die Gesamtwirkung. Ich sage immer, dass wir die Musik genauso durchdenken, strukturieren und intonieren müssen, wie ein guter Regisseur auf der Bühne inszeniert.“

Das heißt auch, dass die Regeln des Belcanto zur Anwendung kommen: „Mit unseren fabelhaften Kontrahentinnen Lisette Oropesa und Kate Lindsey werden wir gesangliche Verzierungen erarbeiten, die zum Stil passen.“ Vor allem aber sollen Funken sprühen in der Dramatik ihrer Auseinandersetzung. Am Ende, beim Gang zum Schafott, sei Maria, so findet Manacorda, „auch musikalisch eine Mischung aus einer Löwin und einer Heiligen“. Rasches Inszenierungsstil gehorcht für Manacorda dem Prinzip des „panta rhei“: „Alles ist in ständiger Bewegung – und das ist, finde ich, ein unglaublich spannender Gegensatz zum traditionellen Belcanto, wo die Protagonisten einfach stehen und singen. Mit Rasche kommt da eine Körperlichkeit mit hinein, die in Verbindung mit der abstrakten Bühnenlösung die Essenz des Seins offenlegt.“

Text: Walter Weidringer

Zuerst erschienen am 31.05.2025 in Die Presse Kultur Spezial: Salzburger Festspiele