Bonne fête - Galadinner & Geburtstagsfest

Cecilia Bartoli, die römische Primadonna assoluta und seit 2012 Intendantin der Salzburger Pfingstfestspiele, begeht im Juni 2026 ihren 60. Geburtstag.

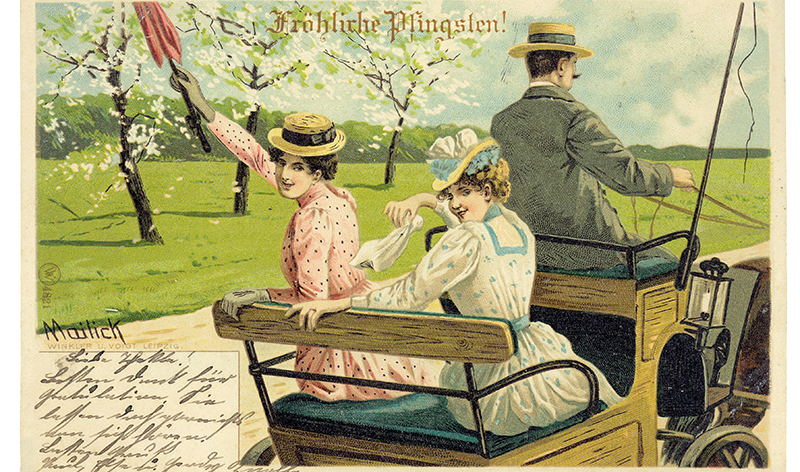

Schon im Mai – zu Pfingsten – lädt sie im Rahmen der Pfingstfestspiele zu einer Reise Richtung Reims ein, begleitet von den unsterblichen Melodien des von ihr so verehrten Gioachino Rossini und einer illustren Schar an Künstlerfreund:innen.

Im Sommer feiern die Salzburger Festspiele die einzigartige Cecilia Bartoli anlässlich der Wiederaufnahme von Il viaggio a Reims mit einer Galavorstellung mit ganz besonderen Gästen am 8. August und einem anschließenden Geburtstagsfest mit ihr und ihren Gästen.

Blog & News

Teilen